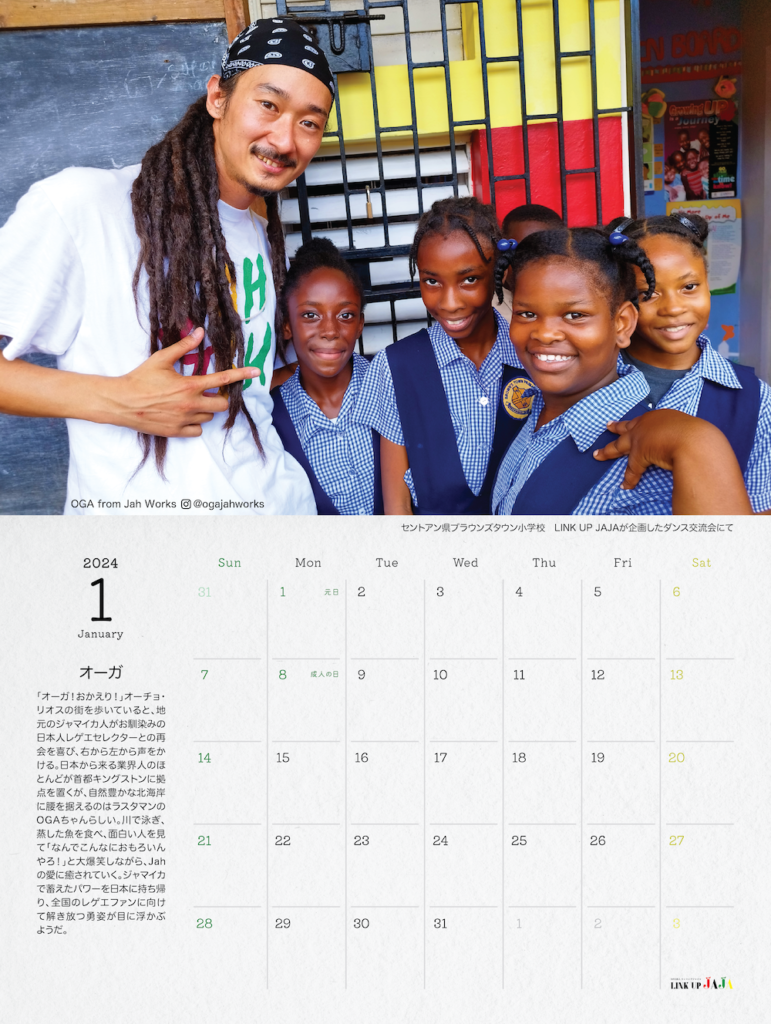

NPO法人LINK UP JAJA(リンコップジャジャ)が制作したカレンダー「JAJAカレンダー2024」

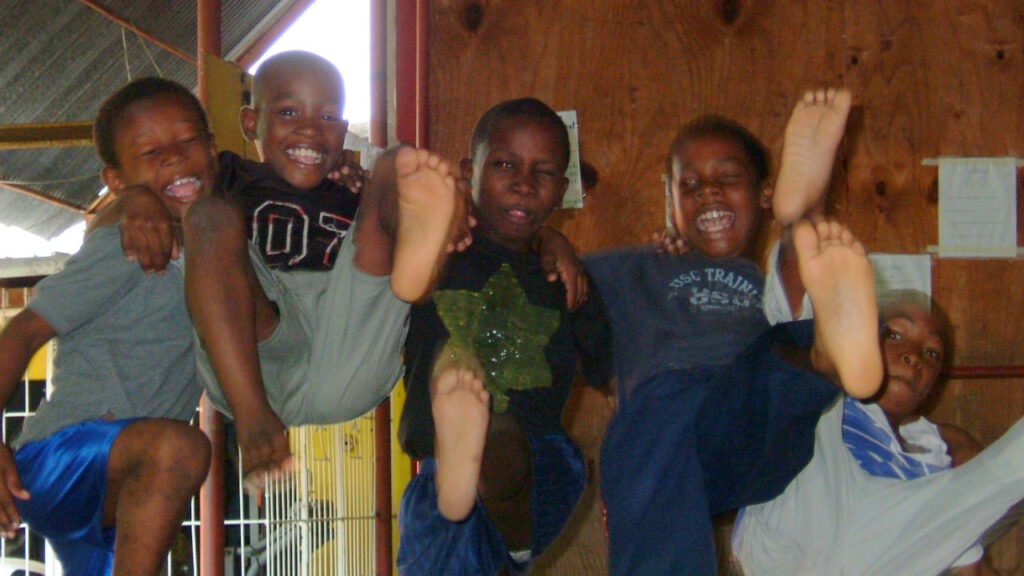

LINK UP JAJAに関わる人々の笑顔をたくさんの写真に詰め込みました。

カレンダーの売上は、「ジャマイカにおける障害者の居場所づくり事業」など、LINK UP JAJAが取り組む様々な社会貢献活動に役立てられます。

カレンダーには予定が書き込めるので実用的です。お部屋に、職場に、ご活用下さい。

サイズ A3 縦

購入は全国の協力店、オンラインショップで購入できます。

NPO法人LINK UP JAJA(リンコップジャジャ)が制作したカレンダー「JAJAカレンダー2024」

LINK UP JAJAに関わる人々の笑顔をたくさんの写真に詰め込みました。

カレンダーの売上は、「ジャマイカにおける障害者の居場所づくり事業」など、LINK UP JAJAが取り組む様々な社会貢献活動に役立てられます。

カレンダーには予定が書き込めるので実用的です。お部屋に、職場に、ご活用下さい。

サイズ A3 縦

購入は全国の協力店、オンラインショップで購入できます。

出典:Trip Advisor

観光業を産業の柱とするジャマイカには、美しいカリブ海を求めて毎年250万人、多い年では400万人もの観光客が訪れるそうです。私が暮らすSt. Ann県も北海岸に面しており、家のすぐそばにあるビーチ沿いにはホテルが立ち並んでいます。

クルーズ船が停泊する観光地Ocho Rios(オーチョリオス)を歩いていると、土産物屋の前で物乞いをしている男性が「こんにちは!ほんの少しでいいので、どうかご慈悲を」と私に話しかけてきました。車椅子に座る彼は細く短い腕で小さなバケツを抱えており、バケツにはいくらかのお金が入っていました。私がほんの少しのお金を渡して「良かったら少しお話を伺えませんか?」と聞くと、彼は快く自己紹介してくれました。

アントニーさんは先天性の障害者で、短い手足を持っています。とても社交的でコミュニケーションが上手く、人と接し慣れている感じがしました。

「ジャマイカは道がとても悪いので、車椅子で移動するのは大変でしょう?」と尋ねると、「僕は他県のSt. Catherineからやって来てる。ほんの少しの距離なら歩けるから、家からバス停まで歩いて、バスを乗り継いでここオーチョリオスまで来てるんだよ」と教えてくれました。バスの乗降は乗客や「ドクター」と呼ばれる集金係(Conductor)が手伝ってくれるのでしょう。体の小さい彼がひょいと持ち上げられてバスに担ぎ込まれるのが目に浮かぶようです。

「いつもここで活動されているんですか?」と聞くと、「この土産物屋は僕のいとこがやっているんだ(ジャマイカ人は兄妹が多いのでいとこがうん百人といる)」と答え、長時間立っていることが大変なアントニーさんのため、親切にも店が車椅子を預かってくれていると教えてくれました。

「ご家族と同居されているんですか?」との質問に「僕、独り暮らしなんだ。家賃を払わないといけないから、こうしてオーチョリオスまでやって来て物乞いしてるんだよ」と答えるアントニーさんに「なんてインデペンデントなんだ!」と感心すると同時に、物乞いをすることでしか生きていけないジャマイカの障害福祉事情を改めて思い知りました。

ジャマイカの街では、道を歩いていると視覚障害者が小銭の入ったバケツを上下に揺さぶってジャラジャラ音を立て、寄付を呼び掛けているのをよく目にします。ファストフード店の前で男性の身体障害者が物乞いをしていた時、ハンバーガーセットを買って渡すと「ありがとう。あなたに神のご加護がありますように」と繰り返しお礼を言われて、なんだか逆に辛くなってしまったこともありました。銀行のATMの前で物乞いしいてる人もいましたが、その時はお金を渡す人を見ませんでした。

出典:Jamaica Gleaner

ジャマイカでは、重度障害者の雇用はほとんど実現していません。先に述べたように、生活保護制度もありません。そのため重度障害者は施設に入所するか、家に引きこもるか(親に隠されてしまう)、街に出て物乞いをする以外の選択肢がほとんどないのです。日本でも、わずか数十年前はそうでした。先進国以外の国々では、重度障害者は似たような状況に置かれていると想像します。

ジャマイカは障害者の権利条約に批准していますが、条約に掲げられているような障害者の権利保障の実現とはほど遠いところにいます。制度が変わるのを待っていられないので、今ある制度を最大限利用しながら、さらなる制度保証を求めて地道にロビー活動をしつつ、仕事づくりなどの支援を出来る範囲でやっていくしかないだろうと、現時点では考えています。

NPO法人LINK UP JAJAの「障害者の居場所づくり事業」も、障害当事者との物づくりをメインに進めていく予定です。ジャマイカは物価が非常に高いので、場所代や水光熱費、支援者の賃金や障害当事者の送迎にかかる費用を考えると、ランニングコストがとても大きく、それらを捻出する仕組みを作るのには時間がかかります。そのため、まずは地域の教会や学校などを借りて、少人数で、試験的に取り組みを進めていきます。(助成金などについて、おススメ情報があれば是非とも教えてください!)

NPO法人LINK UP JAJAのInsragramやFacebookページ、ホームページのブログや、年に4回発行する会報「JAJA REPORT」の中で居場所づくり事業の取り組みについても報告して参ります。皆さまの温かい支援、応援、協力、協働、どしどしお待ちしております!

ONE LOVE

NPO法人LINK UP JAJA代表

永村 夏美

Brown‘s TownはSt. Ann県の山の上にある、人口8000人ほど(2009年の見積もり)の小さな町です。数年前から地域の町内会CDC(Community Development Committee)に参加し、地域活性化のための活動を応援しています。

NPO法人LINK UP JAJAが立ち上げた「障害者の居場所づくり事業」のための調査協力をCDCメンバーに打診すると、障害を持つと思われる住人を紹介してくれました。

ダーシーを初めて訪ねた時、知的障害当時者である彼女と高齢の両親が置かれる極度の貧困状態を目にして、「これは障害者支援うんぬんのレベルの話ではない」と頭を打たれました。

彼らが暮らす木造の小屋のような家には電気も水も通っておらず、トイレもキッチンもなさそうで、屋根と壁がある以外はホームレスの暮らしとなんら変わらないようでした。高齢の母は糖尿病のために失明しており、父も足を引きずって歩いていました。家を掃除できる人がいないので埃っぽく、ベニヤがじっとり湿って、ツーンと酸っぱい臭いがしていました。

ダーシーは調査で初めて出会った障害当事者だったので、「最初から大変なケースに出会ってしまった」と正直参りました。かと言って出会わなかったことに出来ないし、どうしようかなぁと思いつつ、とりあえず顔を見にダーシーの家に毎週通うことにしました。

社会から置き去りにされ、ほとんど忘れ去られた存在の自分たちを訪ねる日本人を、ダーシー一家は歓迎しました。母は自分たちがいかに苦しい環境に置かれているか必死で説明し、助けて欲しいと訴えました。認知症が始まっているようで、昔の出来事を繰り返す母の話を、父はほとんど黙って聞いていました。人懐っこいダーシーはすぐに私を受け入れ、大事にしまってあるお絵かきノートを見せてくれました。

最初の訪問を終えた私は、町内会に「ダーシー一家を緊急的に支援して欲しい」と伝え、SOSを受けた町内会のメンバーがベッドマットや食料を寄付してくれました。しかしそれだけでは生活の質は向上しません。日本であれば生活保護を受けて、ケアマネジャーがついて、両親とダーシーそれぞれを支援するのでしょうが、ジャマイカではそのような仕組みが整っていません。私にできることと言えば、絵を描くのが好きなダーシーにノートや色鉛筆を持って行ったり、庭で採れたマンゴーを届けたり、クラッカーやパン、缶詰など腐りにくい食料を寄付することくらいでした。

2022年に半年ぶりにジャマイカに戻った際、すぐにダーシーを尋ねました。お父さんが亡くなり、母とダーシーは親戚の家に引き取られて、別の町で暮らしていました。

ダーシーのお母さんの娘で、父親違いのお姉さんである女性が、ダーシー親子を受け入れていました。お姉さんが暮らす家は決して裕福ではないにしても、水や電気など必要最低限の設備が整っており、ダーシーと母に会ってまず「お風呂に入れるようになったんだ!」と思いました。父が亡くなったことは残念ですが、それをきっかけに彼女らの生活の質が見違えるほど向上し、人間らしい暮らしが出来ているのは嬉しいことです。建て増しを繰り返した家にはダーシーの甥や姪が一緒に暮らしていて、賑やかで幸せな雰囲気でした。ダーシーの表情がとても和らいでおり、彼女がそれなりに快適に暮らしていることが見て取れました。

その頃大阪では、コロナで数年間見送りになっていた音楽祭「つながらーと」が数年ぶりに開催されることが決まりました。「つながらーと」は障害がある人も無い人も一緒に楽しむ音楽祭で、ステージでは障害当事者グループやプロのミュージシャンが各々のパフォーマンスを披露します。寄付金を原資に開催されている「つながらーと」のスポンサーには障害当事者が企業の看板を書いてくれるというリターンがあり、主催者から「ジャマイカの子供や障害者にもスポンサーの絵を描いてもらえないか」と打診を頂いたので、私はダーシーにその仕事を依頼することにしました。

出典:つながらーと

ダーシーが担当したのは自営業の大工さんで、お店やおうちを建てる人でした。大工さんは仕事をする時いつもマリア様の絵を立てかけて作業するので、出来ればマリア様の絵を描いてほしいと言うリクエストが主催者からありました。

私はマリア様の絵をプリントアウトして持参し、ダーシーにこれを描いてほしいと頼んだのですが、ダーシーはマリア様の絵を椅子に立てかけ、その絵は全然見ないで、なぜか家の絵を描き始めました。ダーシーには「大工さん」とか「家」という情報は一切伝えていないのに、彼女がスポンサーさんのイメージを受け取ったようで、不思議で素敵な経験でした。

1日のほとんどを家で過ごすダーシー。「彼女が参加するアートクラスみたいな取り組みが出来たらいいな」と以前から考えていますが、まだその実現には至っていません。ダーシーは人懐っこく、とてもチャーミングなので、コミュニティーと繋がればきっと地域の人に愛されると思うのですが、ジャマイカの地域社会には彼女のような知的障害者を受け入れる受け皿がないのです。NPO法人LINK UP JAJAはダーシーのような人たちが地域で認知され、社会と繋がって暮らせるよう、働く場、集う場を作りたいと考えています。

「ジャマイカにおける障害者の居場所づくり事業」を立ち上げるにあたって、ジャマイカの地域で障害のある人たちがどんな風に暮らしているかを知る必要がありました。そこで、コミュニティーで暮らす障害児者の自宅を訪問し、聞き取り調査を行いました。

重度の身体障害(おそらく脳性麻痺)を持つ6歳のケリーシアちゃんは、St. Ann県の小さなコミュニティーでお父さんと暮らしています。シングルファーザーのお父さんは定職を持たず、大工仕事を中心にその時ある仕事をしながら一生懸命ケリーシアちゃんを育てています。ジャマイカでは約8割の母親がシングルマザーであると言われるほど未婚率が高く、あちこちに子供を作ったまま父親としての責任をほとんど放棄してしまう男性も少なくありませんが、ケリーシアちゃんのお父さんは対照的に、重度の障害を持つ娘を男手一つで精一杯育てています。

お父さんに「ケリーシアちゃんの障害は何ですか」と尋ねた時、お父さんは「分からない」と答えました。ケリーシアちゃんはこれまで、医師による障害の診断(アセスメント)を受けたことがなかったのです。

ジャマイカの障害福祉は先進国に比べるとまだ発展途上にありますが、何も無いわけではありません。障害を持つ人はジャマイカ障害者評議会(JCDP:The Jamaica Council for Persons with Disabilities)に登録し、必要に応じたサービスの案内を受けることができます。しかしアセスメントが無ければサービスを受けるための登録をすることが出来ません。

私はお父さんを説得し、まずは障害福祉事業を担当する労働社会保障省(Ministry of Labour and Social Security)にケリーシアちゃんとお父さんを連れて行き、アセスメントを受けるための費用補助を申請しました。障害者評議会に「医師による診断を受ける数万円の費用が払えない人はどうすればいいのか」と尋ねた際、管轄の省庁で費用補助を申請するよう指示されたからです。

日本の障害者支援の経験から、ジャマイカでも最初は支援を断られるであろうと予測していました。文字の読み書きが苦手なお父さんが1人で手続きするのは困難で、一度断られると諦めて帰ってきてしまうと思い、省庁に同行することにしました。日本でもジャマイカでも、行政との折衝は押してもダメなら押して押す、です。決して引き下がってはいけません。

省庁では予想通り、一度は「まずは自費でアセスメントを受けてもらわないことには前に進まない」と断られました。私が担当職員に「それではアセスメントを受ける費用を持たない貧しい人たちは福祉サービスを受けられないのですか」と反論し、「どうか助けて頂けませんか」と懇願するのを、ケリーシアちゃんはぽかんと見ていました。担当した女性職員が、父に抱かれる幼い障害児を見て「こんなに可愛い子がねぇ…」と言って手続きを始めた時は、安堵のため息が出ました。

このような行政手続きに関して、低所得層の人たちはあまり知りません。私はたまたま、日本における障害者支援やジャマイカにおける青年海外協力隊活動、NPO法人LINK UP JAJAの活動を通して多少の行政手続きに関する知識があり、省庁職員とのコネクションもあったので、今回の補助申請やサービスへの登録がスムーズに進みました。しかし低所得層は情報へのアクセスが少なく、出生証明書やパスポートなどのIDを持たない人も多くいるため、手続きまで辿り着かない、または手続きを途中で諦めてしまう人が多くいると思います。

ケリーシアちゃんは無料で医師による診断を受け、正式な障害名がついて、ジャマイカ障害者評議会に登録することが出来ました。また、お父さんはケリーシアちゃんを抱えて移動することからひどい腰痛を発症しており、そのことを知った評議会からケリーシアちゃんに車椅子が贈与されました。さらには、お父さんは低所得者への援助プログラムに乗ることが出来て、少しの資金援助を受けることが出来たのです。ケリーシアちゃん担当のソーシャルワーカーもいます。ケリーシアちゃんの件を通して、「障害福祉なんて何もない」と思っていたジャマイカに少しの障害福祉制度があることを学び、しかしサービスにアクセスするにはハードルが高いことも分かりました。

今回、自らコミュニティーに入り込んで調査することで、たくさんのニーズに出会いました。そして、支援が必要な本人に代わって調べものをしたり省庁と交渉したり、行政サービスに繋ぐまでのサポート、言い換えれば「支援を受けるための支援」を行いました。コミュニティーには確実にニーズがあり、必要な支援を受けられていない人たちが山ほどいます。住民からの申請を待つだけでなく、行政側からコミュニティーにアウトリーチする必要性を強く感じます。「助けて」と言うのにも、誰にどう助けを求めるか、知識や経験が必要とされるからです。

ケリーシアちゃんは6歳で、本来であれば就学を始める年齢ですが、ジャマイカでは行政から就学を案内されることはなく、こちらから特別支援学校などに申し込まなければいけないようです。障害のある子もない子も共に学ぶインクルーシブ教育は実現していないので、まずは彼女を受け入れてくれそうな特別支援学校を探すのが現実的です。子供の教育機会を逃してはいけないと、お父さんを励ましてケリーシアちゃんの就学の実現を後押ししているところです。

20年ほど前からジャマイカには繰り返し来ていますが、滞在中もやはり現地の障害福祉事情が気になります。そのため、重度の心身障害者が入所する孤児院でボランティアをしたり、スペシャルスクールと呼ばれる知的障害を持つ児童が通う特別支援学校に通ったりしました。

私が通っていたスペシャルスクールEdgehill School of Special Educationは、現在の私の活動拠点、ジャマイカ北海岸に面するSt. Ann県に位置し、ジャマイカ知的障害者協会「JAID」 (Jamaica Association on Intellectual Disabilities)によって運営されています。JAIDはジャマイカ国内に5つの特別支援学校を持ち、首都キングストンの敷地内には卒業生らがアクセサリーを制作する作業所や、ユニフォームなどを縫製する工場が併設されています。私が知る限り、知的障害者が働く唯一の福祉作業所です。スペシャルスクールにはたくさんの知的障害児がいますが、自立度の高い学生が多い印象で、「トイレや食事が自力で出来ない子供は、やはり家にいるか施設に入るしかないのかな」と感じました。

私が関わっていたスペシャルスクールの教員は大変熱心な人が多く、生徒ひとりひとりの能力に合わせて指導し、学業だけではなく生きるスキルを身に着けてもらおうと頑張っていました。ジャマイカの普通学級の授業は一方通行であることが多く、教師が書いた黒板の内容を生徒がノートにそのまま写しているだけで、実際はほとんど内容を理解していないのでは…と思うことがよくあります。ところが、スペシャルスクールの教員は生徒の能力を把握し、個人のレベルにあった指導をしていたので驚きました。

しかし、せっかく教員が一生懸命生徒を指導しても、知的障害を持つ卒業生の受け皿がジャマイカの社会にはほとんど用意されていません。「卒業後、彼らはどこに行くのですか?」と先生に質問すると、「生徒は在学中にたくさんの事を学び、コミュニケーションスキルや自立度が向上します。しかし学校を卒業したら、彼らには行く場所がない。家に引きこもるしかなくて、精神のバランスを崩す生徒も少なくありません。本当に悲しいことです」と話しました。聴覚障害者が学ぶろう学の副校長先生も同じことを話し、やはり悲しい顔をしていました。先生たちの悲しみが自分にシンクロして胸が痛み、行き場のない卒業生たちの苦しさを想像し、「この状況を変えなくてはいけない」とその時思った気持ちが、その後設立するNPO法人LINK UP JAJAが行う「障害者の居場所づくり事業」の原点であると言っても過言ではありません。

2017年 Mustard Seed Communityのワーカーたちと

2017年に半年間、Mustard Seed Communityというキリスト教会が運営する障害孤児院でボランティアをしました。「ジャマイカの障害者がどのように暮らしているか見てみたい」という思いから、ほぼ飛び込みでボランティアに入り、施設の職員に混ざって入所者の入浴や排せつ、食事の介護、レクリエーションのお手伝いをしていました。

自己決定で自立生活を送っている障害者は昔からたくさん周りにいましたが、逆に入所施設がどういうものかは全く知らずにいました。ジャマイカに来て入所施設の中に初めて入り、入所者がどのような暮らしをしているかを知ることで、日本の障害当事者がなぜ脱施設を訴えるのかがより深く理解できたように思います。

残念ながら、Mustard Seed Communityの入所者には自己決定の機会がほとんどありませんでした。外出の機会も通院や通学以外はほとんど無いようでした。しかしそこには「脱施設!」と障害当事者が訴える先進国とは大きく違う、厳しい状況がありました。

施設に暮らす入所者には、施設が彼らを受けれていなければ、路上生活を送るどころか命が繋がらなかったかもしれない子供や大人が多くいます。ジャマイカには生活保護も障害基礎年金もありません。私が施設で出会った子供たちはほとんどが親に養育拒否された子供たちなので、誰かが善意で保護しないと生きていけないのです。Mustard Seed Communityは孤児院のため、本来は18歳までしか受け入れないのですが、19歳になったからといって重度の障害者を放り出しだら死んでしまいます。だから実質は、施設は利用者を一生涯養護します。

口からの食事が難しく胃ろうで栄養を取る入所者もいますが、そのような医療的ケアを受けることはジャマイカではとても珍しいことです。重度の脳性麻痺できつい緊張を持つ子供の食事介助をしている時、ペースト食を口に入れてあげても何度も吐き出してしまい、その子がむせる度に背中を叩いたり体位を変えたりしている時、「この施設がなかったらこの子は死んでいただろうな」と思いました。貧しい人ほど情報へのアクセスも少ないため、重度障害児を生んだ母親がどうしていいか分からず途方に暮れ、死なせるわけにはいかないから孤児院に子供を引き取ってもらうというのは、ふつうに理解できます。子を捨てた親を一概に責められない苦しい現実があるのです。

出典:Mustard Seed Community

Mustard Seed Communityは、キリスト教会がアメリカから調達する寄付金をもとにジャマイカに施設を建設し、無償で行き場の無い重度心身障害児者や身体・知的障害児者、HIV保持の若いお母さんとその赤ちゃんなどを受け入れ、今では秋田県ほどの小さい国土のジャマイカに13の施設を持っています。施設が拡大するのは、生きづらさを抱える人が地域で暮らせない現実があるからです。

施設の運営側が一生懸命やっているのは承知なので、自分がおこがましいと思いながらも、人権に配慮した介護方法を取り入れらないか管理職に掛け合ったり、貧しい介護職員へのランチの無償提供などを提案したりしましたが、なかなか難しいようでした。施設という形態が持つ限界や、慢性的な資金不足がもたらす現実があるのでしょう。

Mustard Seed Communityが「どんなに重い障害を持った子供でも受け入れを拒否しない」という理念のもと、社会から見放された障害児者の命を繋いでいることは、とても尊いことです。彼らは日本からやってきた飛び込みのボランティアを温かく受け入れてくれ、「困ったことがあればいつでも私たちを頼って」と気に掛けてくれます。コロナ以後、部外者が施設内に入ることができなくなりましたが、柵越しに入所者の顔を見に行くことで交流を続けています。

出典:Loop Jamaica

私の母親はシングルマザーで、障害当事者でもあります。幼い私は障害者運動に携わる母にあちこち連れられ、様々な障害を持つ人たちに囲まれて育ちました。

私が生まれた1980年代、日本の障害福祉はまだまだ整っておらず、重度障害者が脱施設・脱保護を訴え、障害者の自立支援制度確立のために激しく闘っていました。食事や排せつの介助が必要なほど重度の障害を持つ人たちが実家や施設から抜け出し、文字通り命がけで自立生活を始め、学生をはじめとする支援者たちがそれを支えました。軽度の身体障害を持つ私の母親は、障害当事者でありながら、障害者解放運動を下支えする裏方のような役割で、休む間もなく働いていたのを覚えています。

日本の障害者運動の歴史で必ず語られる「青い芝の会」は、一部の人たちから過激派と思われるほど激しく活動していました。その強烈さが社会の注目を集め、国会議員の注意を引き、行政が障害当事者と交渉の場を持つようになり、少しずつ制度を確立させていきました。根強く残る差別の撤廃を目指し、インクルーシブな社会を実現するため、身体・知的・精神障害当事者のグループが今も各地で活動しています。旧優生保護法のもとで不妊手術を強制された被害者が国に賠償を求めた裁判が現在も続いているように、障害者の権利保障を求める闘いが終わることはありません。

出典:「障害者をバスに乗せろ!」 乗車拒否貫くバス会社と対峙、バリアフリー化の礎を作った「川崎バス闘争」とは何か 2022.7.1 昼間たかし(ルポライター)

https://merkmal-biz.jp/post/14345

そのようなムーブメントの中で育った自分がレゲエに出会い、ジャマイカに導かれたことは、不思議なようで当然な流れだったようにも思います。私の学生時代、コロンブスがジャマイカを発見し、スペインの入植者たちが原住民を死滅させ、それに代わる労働力として奴隷船で連れて来られたアフリカ人が現在のジャマイカ人の祖先であることは、学校の授業では教えられませんでした。コロンブスの「大航海時代」が何年にあったか覚えさせられたくらいで、その背景にあった侵略と略奪の歴史について触れられることはなかったと記憶しています。10代の私は、レゲエを通してジャマイカが歩んできた苦の歴史を初めて知り、ショックを受けました。同時に、レゲエミュージシャンたちが放つ「奪われた尊厳を取り戻そう!」というメッセージは、私が幼少の頃から垣間見てきた日本の障害者解放運動のスピリットと重なり、ごく自然に、深く、自分の胸に届きました。

出典:Why Bob Marley’s songs are still important to the world (and always will be) By Sanjana Ray

https://yourstory.com/2017/02/legacy-of-bob-marley

私は2017年頃から生活拠点を日本とジャマイカに半分ずつ持つような生活を送っており、帰国時には大阪市内で介護ヘルパーとして働いています。資金を貯めてジャマイカに渡り、それが尽きると帰国して働き、金を貯めてジャマイカに戻るというサイクルを繰り返していました。日本に戻るのは帰国というよりも、自分的には出稼ぎの感覚でした。

15年以上勤めている「認定NPO法人出発(たびだち)のなかまの会」は大阪市生野区にある団体で、「どんなに重い障害を持っていても地域であたりまえの暮らしをする」という理念のもと、重度の知的障害を持つ方を中心としてグループホームや働く場を運営しています。「たびだち」は単なる介護派遣事業者ではなく、制度が十分に無い時代から障害当事者と支援者が共に障害者運動に携わり、日本の障害福祉制度を構築してきた運動体のひとつで、現在も知的障害者の権利保障のため「ピープルファースト運動」などに関わっています。

出典:社会福祉法人創思苑

https://soshien.com/activity/people.html

出典:ピープルファーストジャパン

ジャマイカ通いが実を結び、2019年4月からJICAボランティアとしてジャマイカに派遣され、晴れて出稼ぎ生活に終止符を打ち、国から資金をもらって活動出来ることになりました。が、喜んだのも束の間、1年目の終わりにコロナパンデミックが起こり、2020年3月に緊急帰国となりました。2年の任期の半分を残し、志半ばで帰国を余儀なくされましたが、帰国を通告された時には悲しむ暇もなく「どうやってジャマイカに戻って来ようか」と即座に考えたことを覚えています。

NPO法人LINK UP JAJAは、帰国同年、コロナ渦真っただ中の2020年12月に立ち上がりました。観光業を主産業とするジャマイカでたくさんの仲間たちが収入を失い、政府からの援助もなく途方に暮れているのを見て「これは大変だ!」と始めた個人的活動が、たくさんの人たちの協力を得てNPO法人設立へと発展しました。そして、法人の活動は「困っている仲間を助ける」という緊急的な支援から「障害者の居場所づくり」という長期的な支援目標を持つようになります。

JICAボランティアの再派遣が丸2年経っても実現せず、ほとんど忘れていた頃に「永村さん、また行きますか」とJICAから声がかかり、2023年1月末、3年ぶりの再派遣が叶いました。しかも、もう一度2年の任期を頂けるという光栄!環境教育隊員としてSt. Ann県で学校巡回の仕事を中心に活動し、NPO法人LINK UP JAJAが行う「障害者の居場所づくり事業」を進める、二足のわらじ生活が始動したのです!

前回は西田さんと一緒にオリンピックを目指して頑張ってきたゲットーの子供たちや、やんちゃなダニエルが大人になるまでのお話を聞いてきました。第3回、最後となる今回は、コロナ禍の西田ジムや2020年帰国後に日本で開いた体操教室についてお話をお伺いしていきます。

vol.2はこちらから

<目次>

西田ジムを2008年に開いて12年。帰国直前の西田ジムはどのような状況だったのでしょうか?

キングストンに大きいところと小さいところとジムが2つあって。モンテゴベイに1つ。メイペンとマンデビルっていう隣同士なんですけど、そこを一括りとしてもう1つ。

4つやっていて、会員さんが全部合わせて700、800ぐらいいたんですよ。先生も30人ぐらいいました。それぞれのジムで、収益も上がっているような状況で、もう大丈夫な感じはしていたんですよね。僕が帰っても大丈夫っていう。行けるところまで行ったなということで、帰国したのが2019年12月です。まさにコロナが中国ででだして、世界がなんかへんなんでだしたよ。って言っているときに僕が帰ってきたんですよ。

その時はまぁもう大丈夫やな。って感じがしていて。そう思っていたら2020年コロナきて、ジャマイカに入ってきたのが2020年の3月ですよ。

コロナ禍のジャマイカ。西田ジムはどんな状況だったんですか?

世界中と同じようにコロナがふわーんと広がって、学校が閉まったのが3月。コロナが入ってきて2週間ぐらいで、全部締まったんですよ。対応早いなって思いました。全部閉まって、もちろんうちも閉めて、はしょると、先生の数が半分以下になりました。生徒の数は7,800から100ぐらいまでガーンと落ちて、その状況がね2020年まるまる続きましたね。

コロナが始まって、仕事してもらっている先生たちの仕事がなくなって。3ヶ月ぐらい頑張って仕送りじゃないですけど、ちょっとこれで食いつないでくれっていうのをずっとやってたんですよ。僕の給料をそこで全部止めて。なんとかそこで食いつないでもらおうと思って。

でも1ヶ月2か月やったぐらいで、もうこれすぐ終わらんなってなったので、申し訳ないけど、来月で(仕送りが)終わるから次の仕事探してくれ。ってなりました。ほとんどのコーチは他の仕事をしているか、仕事なしかちょっと分からないんですけど。責任者をやっていた子たちは、それぞれのジムをやっていて。キングストンのジム6人か7人でやっているのかな。それでも半分になりましたね。

全世界共通ですけど、かなり厳しい状況ですね。今後もジャマイカの体操ともかかわっていかれるんですか?

もちろん。まだオーナーという立場を残しているので。今も毎日コーチたちと話をしてますよ。連絡が来るので。

最終的にはジャマイカの方へ引き継がれるんですか?

どうですかね。まだそこまで考えてないんですよね。今の形だと何歳になってもできるので。家で連絡とるだけなのでね。その時の状況によるんじゃないですかね。譲ってもいいと思う子がいれば、その時に自分が金銭的に困窮していなければ、あげるよって言ってもいいし。それはその時次第じゃないですかね

日本でも体操教室を開かれていると伺いました。日本の子供に教えるのとジャマイカの子供に教えるのに違いはありますか?

そうですね。ジャマイカの子の方が喜怒哀楽の素直な子が多いですね。日本はシャイで、ダメージをすぐに受けちゃう子がすごく多い気がしますね。みんなに笑われたらすぐに泣いちゃう子とか、失敗するのがものすごく嫌で、挑戦できない子とかは結構いますね。ジャマイカはその辺は子供に限らず大人も、あっけらかんとしているとか、割と素直な子が多いですかね。喜怒哀楽が素直です。

もちろんジャマイカにもいろんな子がいるので、もちろん恥ずかしがりやの子もいますし、日本人よりもシャイな子もいますし。全体としてこういう子が多いという話でいうと、ケラケラ笑って、怒られてもけろっとしている子が多いんじゃないかなと思います。

これまで西田さんは体操という分野でジャマイカで尽力して、ゲットーの子供たちとも一緒にチャレンジし続けてきました。ジャマイカの格差社会や、貧困の課題に対して、外国人ができることって何だと思われますか?

難しいな。子供がちょっということ聞くぐらいですかね。海外から来たっていったら信頼されるぐらいじゃないですかね。別に外の人だろうが、中の人だろうが、ある程度の財力と行動力がないと何もできないと思います。逆にジャマイカの人と財力があって行動力があればガンガンなんでもできると思いますしね。外国人だからできる。そこにそんなに差は見えないですね。金を持っているかどうかと行動力があるかどうかじゃないですか。教育の分野でいうと、自分の手が届く範囲の子供たちの人生とか価値観を変えることができてそれはすごく大事なことだと思っています。

協力隊が行って、2年間で何ができるんだという話があるじゃないですか。2年間頑張ったけど、同僚が全く変わらなかったとか、2年間頑張って育てたカウンタパートがやめたとかあるじゃないですか。教育分野でいうと子供たちは自分のことを先生として見ていて、先生って子供たちのあこがれの的だったり、影響を与えられるポジションの人じゃないですか。そういう意味でいえば協力隊一人でできることってすごくあると思いますね。

最後にジャマイカの好きなところと好きなパトワ語を教えてください。

いい意味で気を使いすぎないところですね。easyGoingなところです。バス停とかでおじちゃんおばちゃん普通にしゃべりかけてきますし、しゃべりかけても普通に返してくれる、普通に世間話できるんですよ。日本でそれやったら無視されますからね。

バスに乗っていても「ちょっとここで止まって。」って言えば止まってくれるんじゃないですか途上国って。それ僕日本でやっちゃって。「いや。だめですよ。」って言われました。融通利かんというか。そういうのがジャマイカだとeasygoingで、失敗しても許されるところもありますし。そういういい意味で緩いところはストレスたまりにくしいし、いいところだと思いますね。

パトワ語のIrieって言葉が好きですね。うちの娘の名前になっているんですけど。“Everything will be all right”という意味があって、“すべてのことが上手くいきますよ”みたいな。ポジティブで、その言葉が好きですねうちのジムのセキュリティーさんが毎日言っていますね。挨拶みたいに。

“Irie”ジャマイカらしさ満載の素敵な言葉ですね。

お忙しいなかインタビューのお時間を頂きありがとうございました。

<筆者あとがき>

今回西田さんとお話をしていて、ジャマイカ人に、体操に、ゲットーの子供たちに体当たりで突き進んできた方なんだと感じました。協力隊員は途上国へ派遣されて、そこで本当の意味の“草の根”レベルで、現地の同僚や住民、農家さんたちと活動していきます。現地の方と同じ立場で会話をしたいのに、ゲスト扱いされてしまったり、一緒に活動をする同僚がとても偉そうに接しているせいか農家さんが委縮してまったり。逆に肌の白いチャイニーズがやってきたと馬鹿にされてしまうこともあります。

想像しているよりもはるかに難しい草の根レベルの体当たりを実現してきた西田さんのお話は、とても刺激的なものばかりでした。私たちLINKUPJAJAも1人ひとりと向き合って活動を続けて参ります。

前回は、2004年に西田さんがジャマイカへ初めて渡った頃のお話や、隊員あるあるの遅刻の話、ジャマイカへ残った経緯などを伺いました。第2回となる今回はジャマイカへ残るきっかけとなったジャマイカの子供たちと、西田さんのこれからについてお話をお伺いしていきます。

vol.1はこちらから

<目次>

仲良くなったゲットーの子供たちと話して、実際にゲットーへ行かれてジャマイカに残る決心をされたんですよね。外からジムで体操教室を見ているほど体操に興味があった子供たち。実際にジムで練習できるようになってからは、やる気がすごかったのではないでしょうか?

自信を持って「やる気がありました!」とは正直言えないんですよ。

人間なんで。毎日4時間5時間も色々と先生に言われたらやる気なくすんです。もうやりたないってなるじゃないですか。だけど僕は、ゲットーの子供たちをオリンピックに連れて行こうということで、どうせなら世界で活躍できるような選手にできたらそれは素晴らしいことだなって、どうせならオリンピック目指そうって、最初12,13人集めたんですよ。途中でやめる子いっぱいいるやろなとおもって、12、3人集めて、半分残ったらそれでも団体組めるのでね。

体操の団体って6人やったので、12,3人集めて半分残って団体目指そうってやってみたらそう甘いものでもなくて。結局、最終的には4人残ったんですよ。なので、4人+普通にゲットーとかじゃない子も1人残って、結局5人ぐらい残ったんですけど、選手としては。その子らはやめなかったので、やる気はあったんじゃないですかね。他の子がやっぱり辛い練習で練習来なくなりましたから。

毎日4、5時間も練習されていたんですか?

やってましたね。毎日やってました。祝日とか10時間ぐらいやってましたよね。朝から晩まで。

どんな練習をされるんですか?

筋トレっていわゆる腕立て伏せとか腹筋とかそういうイメージあると思うんですけど、体操の基本の技を繰り返すのもコンディショニング(筋トレ)に入ったりするんですよ。鉄棒でいったら車輪であるとか。基本の技を反復してやる。基本をとにかく子供の頃に叩き込むというのが1つですね。

あとはトランポリンとか使って、トランポリンって結構子供でも跳ねるので、難しい技って覚えやすいんですよ。しかも着地も柔らかいので、安全なんです。空中感覚っていうんですけど、それも叩き込むというのが、シニアになったときに勝手に上手になるというセオリーがあって、それを時間かけてやっていましたね。

毎日4、5時間。祝日は10時間の練習についてくる子供たちはすごい根性ですね。尊敬してしまいます。

ついてこない子もいたし、ついてきたくない子も、無理やり送り迎えしていましたから毎日。隠れてて、トイレからでてこない子とかもいましたからね。親に頼んで「連れてこい」って言って。これをやっておいたらいいことあるよっていうのは、ことあるごとにしてたんですけどね。なんのためにやらされているか分からなかったらほんまにやってられないと思うので。いまになって話してみると、やっておいてよかったっていう子が多いですね。

最後に残った4人は今も体操を続けられているんですか?

今2人はうちの教室で先生してて、1人はちょっとフラフラしちゃっているんですけど、1人はフィットネスで先生したり、モデルみたいな。ダンスを主に仕事としています。あとオリジナルで靴を作ったりもしてますね。

何かを一生懸命頑張った経験は、直接的ではなくても大人になってから生きていく力になりますよね。その4人の子供たちのなかでも特に印象に残っている子はいますか?

テレビにも出てますけど、ダニエル君はよくやってくれたと思います。まぁ素行悪かったんですよ。もう1人ジョバーニっていう悪い子がいて、その子がさっき言ったちょっとフラフラしている子です。

ジョバーニとダニエルが一番最初に捕まえた2人なんですよ。こいつらセンスあるなというので、最初に声をかけた2人。そこから10何人増えて、4人までなったんですけど、そこまで残った2人です。

とにかく物壊すわ。こっちが親切で用意してやった飯、野菜とか頑張っていれてたのに、ポイってこっそり捨ててたりとかね。笑

ほんとに。「お腹減って練習できへん」とかいうから、食い物だしたってるのにわざと嫌いなもの捨ててくるんですよ。とにかく素行悪かった。中学校の時とか生意気ですよね。僕より背高くなるじゃないですか。反抗期なるし。分かるんですよ。分かるんですけど、まぁこっちからしたらこんなに面倒みたっているのに、なんやその態度はっていう感じだったのに、、、

立派に彼も大人になりましたね。

ダニエル君、今は西田ジムで先生をやられているんですよね?

そうですね。今は先生やってくれてるし、まぁテレビとか来て、彼もインタビューを受けるじゃないですか。「ミスター西田がやってくれたことはどう思う?」って聞かれたら、まぁいいこと言うんですよ。「彼のおかげで自分の人生は更生されて、今の人生は彼がいなかったらなかった。」とか。もうええこというなこいつって。

いわゆるゲットーにいて、体操やってなかったらこいつ何しとったんやろという子が、うちのジムで立派に育ってくれて、立派にコーチしてくれているのは素晴らしいことですね。嬉しいです。そんな風に言ってくれるのはやったかいあるなって思うし。 結果、目標にしていたオリンピックには全く届かなかったんです。世界選手権までいったけど、世界選手権で結果だしたかといわれると、だしてないし。

どれだけ大きなことをできたかっていうと難しいところはあるんですけど、人1人、人生変わったって、西田先生のおかげで変わったって言われたらまぁ嬉しいですよね。ダニエルがね、印象に残っているというか。現在進行形でこれからどんな感じで頑張ってくれるのかって楽しみにみています。

ダニエル君のこれからも楽しみですね。悪さばかりしていたという彼の素行が良くなるきっかけはあったのでしょうか?

きっかけは、先生になったことですね。

高校卒業したあと、まだフラフラしていて態度もよくなかったので思い付きで1回他のところで働いてこいって言ったんですよ。他のところで最低半年働いてこい。それでそのあとにうちで先生やればって。

で、ペイントの仕事している小さい会社でお手伝いみたいな、日給1000円の仕事を始めたんです。それでボスからむちゃくちゃ言われて、「やってられるか!」っていうのを半年やってからうちにきたんです。半年ちゃんとやりましたね。

どんだけ「ここ(西田ジム)ええ!」って思ったかと思うんですよ。なるべくコーチたちには僕が見てへんとこでもよくやってほしいなって思うので、基本的には命令口調とか言わないんですよ。ただ減給もしますけどね、ボーナスもあげるし。そういうやり方をしているので、かなり居心地よかっただろうし。やっぱり体操はダニエル自身がよく知っているフェーズ(場所)じゃないですか。技術に対する知識で言ったらほかのコーチたちよりもはるかに持っているので、居心地もよかったと思います。自給500円ぐらいがスタートなので、たった2時間教えるだけで、その仕事の日給もらえちゃいますからね。

ただ1日中教えられるわけじゃないので、もらえる額としていきなり増えるかっていうとそんなことはないんです。ただペイントの仕事と比べれば、短い時間でちゃんとともらえるので、すごく良かったと思うんですよね。それでちょっと感謝するようになったんじゃないかと思います。悪いところを知ってから来たから。

ほんと変わったのをまじまじと見たのは彼がうちで働き始めてからですね。

1日に怒られながら働いてもらう1000円と、好きな体操を2時間教えてもらえる1000円だとモチベーションも全然変わってきますよね。究極の格差社会であるともいわれるジャマイカ。ゲットーのようなトタンでできた家かかコンクリート造りかなどの差もあると思うのですが、実際に格差を感じるのはどんな時ですか?

人にもよりますけど、お金持ちの子供の方がちゃんと教育を受けさせてもらっていますよね。ほったらかしじゃないです。ゲットーの子はほったらかしで、ワイルドな子が非常に多いですね。礼儀なってないし、素行悪いというか、良い言い方でいうとやんちゃっていうんですかね。

家とかでは、順番守るとかしてたら食べ物なくなるんだと思うんですよ。おもちゃとかも取り合いだと思うんです。親もそこで順番ちゃんと守りなさい。とか言ってないと思うんですよ。これも一例であって全部がというわけじゃないんですけど、僕が見てきた経験でいうとそういうところが多いですね。

子供泣いてるけど、ほったらかしみたいな。どっちが悪いかをちゃんと見定めもせずに「お前ら!」ってまとめて怒っているような。理不尽極まりない環境が繰り広げられてると思うんです。そういう中で育つとお行儀よくはならないですよね。

お金持ちの子はそうじゃない。ものはあるし、習い事へ行かせてもらってるし。やっぱり、学力も高いですしね。私立の学校と公立の学校全然違いますから。教育の質違いますね。校舎のきれいさとか全然違いますよ。公立の子の学校はゲットーの中なので、結構ボロボロやしエアコンとかもちろんついてないし。

もちろん中にはゲットーから来ていてもしっかり勉強できる子もいるんですけど、やっぱりまれでしたよね。

今回お話を伺ったのは、ジャマイカにいる日本人で知らない人はいないのではないかという、ジャマイカの伝説的隊員、西田慎さん!2004年に体操隊員として派遣され、派遣期間終了後にジャマイカへ残り、体操教室Nishida’s Gymnasticsをゼロから立ち上げた方なんです。

ひと昔前のジャマイカや、現地の子供たち、ジムが軌道になるまでのあれこれを根ほり葉ほり聞いちゃいました!

<目次>

西田さん。本日はお時間いただきありがとうございます。

よろしくお願いします。

よろしくお願いします。

西田さんが派遣された2004年頃とお伺いしました。その頃のジャマイカの体操競技人口はどれぐらいでしたか?

その頃少なかったですよ。国に1つしか体操教室がなかったので。僕がジャマイカへ行く13年前かな、協力隊の人がやられてたんですよ。その石本先生の教室に器具も全部揃っていて。全部と言っても試合用の器具はないんですけど、一応その練習ができる程度の器具は全部ありましたね。

ジムが1つしかないなかで、すでに器具がそろっていたんですね。それでもまだ体操競技の知名度は低かったと聞きました。

現地の方の最初の反応はどんな感じでしたか?

どんなことするん?みたいな。新体操とよくごっちゃにされてましたね。あれはリズミックジムナスティックスっていうんですけど、ジムナスティックスは全部女の子のスポーツというイメージがあったみたいでした。

でも説明したらわかってくれました。オリンピックでどこも出るので、体操ってオリンピックの花形スポーツじゃないですか。オリンピックにもある競技で、鉄棒の大車輪とか。っていうと湧きましたね。

確かにオリンピックは盛り上がりますよね。ジャマイカのスポーツと言えば陸上。やはりウサイン・ボルトのイメージが強いです。昨年の東京オリンピックでは、女子100mで金・銀・銅をジャマイカで独占していてびっくりしました!やはりジャマイカでスポーツと言えば陸上ですか?

運動神経いい子は基本的に陸上やるんですよね。陸上のいわゆる陸上協会みたいなのがあるじゃないですか。国としてお金をつぎ込んでいるのは陸上協会ですね。

すごいですよ。体操協会、僕は副会長を何年かやってましたけど、年間予算100万円とかですもん。遠征1回も行けないです。びっくりしますよね。年間予算100万円でほんま何にもできないですから。

「習い事」としては一通りありましたね。ダンスがあったりチェスとか、プログラミングも最近やっていますしスイミングや空手も入っていたり。空手はびっくりするぐらいどこにでもあります。

私がアフリカのザンビアにいたころは、カンフーと空手が混ざった「なんちゃって武道」を良く見かけましたが、ジャマイカも同じですか?

そんなことないと思います。先生によると思います。ちゃんとやってはるところもなんちゃってのところもあったので。

国を問わず、派遣された多くの隊員が直面するあるある、「誰も時間を守らない!」。筆者がいたザンビアの場合は、“Around 10 o’clock”= 朝8時~12時という認識でした。私の場合はザンビアンタイムに合わせて、すっかり時間を守らなくなったダメなパターンです。笑

ジャマイカではどんな感じでしたか?

ローカルの大会とかをうちでやりだしたときって、みなさん時間通り来ないんですけど、時間通りに来ないのは普通だし時間通りに始まらないのも普通なんですよ。だからみんなわざと遅れてくるとか、ちょっとぐらいギリギリに行っても大丈夫やろとかするんです。

でもうちの大会に関しては時間通りぴっちり始めて遅れてきた子は、遅れてきた分演技ができないってことにしました。最初はむっちゃ文句言われたんですけどね。途中参加はOKです。ただ体操って何種目かやるじゃないですか。鉄棒の順番飛ばされたらもう鉄棒できませんという風にしたんですよ。厳しく。

それはかなり荒れそうですね。

ジャマイカスタンダードじゃなかったので、文句を言う保護者の方とかいっぱいいましたけど、ごめんなさいってめっちゃ謝って、でもダメですって。そんなことをしていたら、試合はみんな時間通りに来るようになりました。

1回それで痛い目を見た人は次から時間通り来るじゃないですか、保護者としては痛い目みたのが自分じゃなくて子供ですから。子供がメダル取れなくて泣いちゃったとか、悔しがっている姿をみたらさすがに時間通りにきますよね。

遅刻はすぐに減ってきたんですか?

いや、減らなかったですよ。試合でも時間通りに来るようになったのいつぐらいかな。自分の教室を始めて1年目から試合はやってたんですけど、最初の数年はできなかったんですからね。7,8年ぐらいかかっているんじゃないですか。

一部は早かったですよ。選手の保護者とか、この先生の言うことは聞いた方がいいって、すぐに遅刻しなくなったんですけど、一般の方は入れ替わりもあるので、習い事として週1回とかやる子は1年やって2年やってまた新しい子が入ってきて辞めてっていう。ずっと同じ子を教えられるわけではないので、遅刻が直るまでは結構時間がかかりましたね。

赴任早々に自分が時間にルーズになってしまった私としては、耳が痛いお話です。同僚の先生方の遅刻癖を直すにもまた試行錯誤されていたんですよね。

そうですね。先生も時間通り来なかったので結構大変でした。でも先生の場合は早かったですよ。気づいたんです。日本語ではなんていうのかな。賞与と減給ですか?ボーナスとペナルティーみたいな感じで、日本でやったらブラック企業って言われるんですけどね(笑)

もともと(大会の日は)ボーナスを1万円ぐらいあげるんですけど、遅刻をするとそこから減っていくシステムです。遅刻したり、当日ギリギリになって来れませんって言ったりとか、要するに教室として困ってしまうようなことがあった時は、リダクション(減給)ですよね。逆にやってほしいことはしてくれた時はボーナスみたいな感じで、どんどん足していくみたいな。このシステムにしたら1発で遅刻はなくなりましたね。ただこれに気が付くのに3年かかりました。

最初は熱く語ってみたり諭すように言ってみたり、ちょっと怒ってみたりいろいろしたんですけど、なんにも効かなかったですね(笑)

諭すのはなかなか難しそうですね。1日のボーナスが1万円というのはかなり高給なのではないでしょうか?西田ジムの皆さんは職があるということで、生活は安定している方ですか?

安定しますよ。安定しているといっても日本の安定とは程遠いですけど、ジャマイカってそもそも物価と給料のバランスがむちゃくちゃ悪くて、だからたぶん治安も悪いんです。日本円で言ったらどれぐらいなのかな、例えば公立の学校の先生とか警察とか公務員の初任給が5,6万ジャマドル。で、その当時は1ジャマイカドルは1円ぐらいだったんですけど、今は1円が1.4とか5ジャマとか、だいぶ減っているので、月給5万円いかないと思います。物価は日本と変わらないどころか、ものによっては日本より高いですから。

日本の物価で、月5万で生きていくのはかなり厳しいですね。ジャマイカの物価について詳しく教えていただけますか?

国民の45%ぐらいがゲットーに住んでいるといわれていて。むちゃくちゃお金がないんですよ。日給1000円とか。9時21時で働いて1000円しかもらえないんです。

でもね、ファストフードのコンボ(セット)とかあるじゃないですか、ちゃんと500円とか600円するんですよ。だからみんな究極のその日暮らしなんです。普通に働くなんてばからしいから、悪いことでお金を稼げることがあったらみんなたくさんやるんですよ。ちょっと麻薬を海外にもっていったらお金バーンってもらえちゃうので。逆の立場だったら、しかもちゃんと教育受けてなかったらどうなるか分からないですよね、自分だって。

治安の悪さに賃金の安さと、島国であるが故の物価の高さが影響しているんですね。

途上国のモデルケースみたいな感じです。お金持っている人はめっちゃ持っているんですよ。オールインクルーシブホテルを4つも5つも経営してます、みたいな。そんな子らが結構体操教室来たりしますね。かと思えば日給1000円とか月給5万円とかで毎日フルタイムでやっている人らもいるので生活はキツいですよね。

協力隊を終えて、西田さんがジャマイカへ残ろうと思ったきっかけは何ですか?

ジャマイカに残ろうと思ったのは、貧困層の現状にショックを受けたからですね。ジャマイカのスラム的なところをゲットーっていうんですが、ゲットーって治安悪いよとか、悪い人たちたくさんいるよとかそんなの聞くじゃないですか。だけど実際ね、自分の目で見てみないとなんとも言えなくて、実際に行ってみたりしたんですよ。危ないから行ったらダメって言われていたけど。

ただ、お世話になっていた石本先生の教室にゲットーから練習させてほしいって外から見ていた子がいたんです。お月謝払えないので、基本的に参加はさせてあげられないんですけど、日曜日は教室をだれも使っていなかったので。日曜日に無料で教えさせてもらってもいいですかって確認して。日曜日の夕方に教えてました。礼儀であるとか、靴そろえるとか、順番守るとか教えたろ思って。

で、その子らと仲良くなったので、家に寄せてもらおうとおもってどんなとこ住んでるのかなって連れて行ってもらったんですけど、まぁなかなかすごいところでね。映画にあるような。壁がトタンで、ここ入口なん?

みたいなところがぎーってあいて。

厳しい環境ですね。

いわゆる映画に出てくるようなスラム街に住んでいて、その子の話では、僕が行くって言ったらお母さんがご飯作ってくれるって言ってた!みたいな。

どんな飯食わしてくれるんかなって楽しみにしていったら、食べ物がないから作れなかったってその日に言われちゃって、ちょっとチラチラみてみたら冷蔵庫に何も入ってなくて。大変やなみたいな。

その子らの話を聞いていると、「昨日の夜、家の前でタクシーの運転手がガンで殺されたのを見た。」とかね。そんな話を普通にしてくるんですよ。練習のときも、銃弾の打ったあとの薬莢を持ってきたりとか。

そんなのを見たので、帰国して教員になろうと思っていたんですけど、ちょっとなんかジャマイカでもうちょっとせなあかんのじゃないかなって、若さと使命感にかられて、正義感ですよね。体操で活躍できる選手にできたら意味のあることやなって、というのがスタートですね。日本帰って教員やってる場合じゃないなってなったんですよ。

長かったですね。15年やってましたから、終わってみたら一瞬でしたね。

ジャマイカには障害を持つ人たちの受け皿がほとんどなく、重い障害を持つ人たちは人生のほとんどの時間を自宅や入所施設で過ごすことが少なくありません。NPO法人LINK UP JAJAは、ジャマイカで障害を持つ子どもや大人の社会参画の機会を増やすべく「障害者の居場所づくり」に取り組んでいます。

2021年1月から半年過ごした前回の滞在では、障害を持つ人たちが地域でどのように暮らしているのか調査するため、家庭訪問を行いました。2022年1月から3カ月過ごす予定の今回の滞在では、家庭訪問で出会った障害を持つ人たちをフォローアップし、さらなる活動展開のために彼らとの繋がりを深めることを目的として活動しています。

家庭訪問を通して出会ったケリーシアちゃん。出会った当初、身体障害を持つケリーシアちゃんは車椅子等の補助器具を何も持たず、お父さんにだっこされるかベッドに寝転んでいるかしていました。5歳になるケリーシアちゃんにはっきりとした発語はありませんが、こちらの言葉がけに満面の笑みを返してくれ、その愛苦しさにたちまち魅了されました。

ケリーシアちゃんの父グリーンさんはシングルファーザーです。フルタイムの仕事には就いていませんが、その時恵まれた仕事に一生懸命取り組んでおられます。ジャマイカではグリーンさんのように短期的な仕事を繋いで生きている人たちがたくさんいます。正規雇用であったとしても収入が十分ではなく、サブビジネスを掛け持ちしている人がほとんどです。ジャマイカで生活するのに十分なお金を稼ぐのは容易ではありません。

ケリーシアちゃんに出会った日「彼女の障害は何ですか?」と聞くと、グリーンさんは「分からない」と答えました。お金がないため医師による診断(アセスメント)を受けておらず、障害名が分からなかったのです。アセスメントはあらゆる公的支援を受けるのに必ず必要な書類です。5歳になるケリーシアちゃんは本来今年度から学校に通う年齢ですが、アセスメントがなければ養護学校への入学を申し込むことができません。その旨をグリーンさんに説明し、父娘と共に管轄省庁へ出向きました。Ministry of Labour and Social Security(労働・社会保障省)という省庁で、生活困窮者の生活援助や障害者福祉を担う政府機関です。

ケリーシアちゃんは車椅子やバギー等の器具を持っておらず、グリーンさんは外出の際に娘を抱えて移動していました。父は障害のある娘をデイケアに預けるのは難しいと考え、どうしても必要な時は子守を雇います。シングルファーザーであるグリーンさんに毎日子守を雇う余裕はなく、建設現場などの職場に娘を連れて行く場合がほとんどです。父の努力の甲斐あって、栄養状態の良いケリーシアちゃん。成長と共に体重も増えており、彼女を抱える負担からグリーンさんはひどい腰痛になっていました。

それでも娘のためにタクシーをチャーターして省庁にやって来たグリーンさん。タクシー代を捻出するのも簡単ではなかったはずです。1時間以上遅れてきたグリーンさんにガミガミ怒る私に、グリーンさんも「ひどい腰痛で娘と移動するのは大変だから仕方ないんだ!」と反撃し、省庁前で一戦を交えました。多少のイザコザを引きずらずに付き合いができるのはジャマイカの良い所で、オフィスに通される頃にはお互い落ち着き、「チーム・グリーン」としての目的に集中していました。

省庁のオフィスでは、行政との交渉経験があまりないグリーンさんに代わって、ケリーシアちゃんの置かれる状況を説明し、アセスメントを受ける費用補助を申請したいと伝えました。当初「アセスメントを自費で受けてからその他の支援を申請するように」と担当職員に突き返されましたが、日本でも行政が窓口で支援の申請を断るのはよくある話ですから、これは想定範囲内です。

支援を断られて困った顔のお父さんと愛苦しいケリーシアちゃんを振り返りながら「そのアセスメントを受ける費用が無いからこうしてお願いへ来ているのです。アセスメントを受けることが出来なければ、ケリーシアちゃんは学校に通うことすらできません。ジャマイカでは全ての子供に教育機会を提供することを目的としているはずです。ケリーシアちゃんの未来のために、どうか支援をお願いします」と懇願しました。事前にジャマイカ障害者協会に問い合わせ、アセスメント費用が出せない場合は省庁から費用補助が受けられることを確認していたので、何としてもその確約を取り付ける覚悟でした。

するとその女性職員はケリーシアちゃんを一瞥し「こんな可愛い子がねぇ・・・」と言って、ふぅっと一息つきました。(お、これは良い手ごたえ・・・)と思った矢先、その職員は「分かりました。ではこのフォームに名前と住所を・・・」と申請書類を渡してくれたのです・・・!(最初から出してくれたらいいのに~)と言いたいところを我慢して「ありがとうございます!!」と感謝の意を表します。良い悪いは別として、人脈が全てと言っても過言ではないジャマイカで行政と喧嘩してしまっては、受けられるサービスも受けられなくなってしまうかもしれません。費用補助が受けられると分かったグリーンさんは安堵の表情を浮かべ、父に抱かれるケリーシアちゃんはきょとんとしていました。

省庁での手続きの数か月後、日本に帰国していた私はグリーンさんから電話をもらい「アセスメントを無事受けられた」と報告を受けました。さらにケリーシアちゃんは無償で車椅子をもらったそうです。これは棚ぼたでした。

今回ジャマイカに戻ってきて分かったことは、グリーンさんがその後単発的な資金援助を受けたり、ケリーシアちゃんがタブレットを寄贈されたりするなど、親子が行政から継続的な支援を受けているということです。担当した女性職員が彼らのケースマネージャーになり、自分の仕事の枠を超えて手続きしてくれたようです。

「何のために税金を払っているのか分からない。政府は泥棒だ!」とたくさんの人が憤る社会で、グリーンさんとケリーシアちゃんがここまでの援助を受けられたことは極めて稀なケースではないかと想像します。一生懸命働いてくれたケースマネージャーに感謝の意を述べるべく、近日省庁を訪問する予定です。行政とは言え、事を動かすのはあくまで人。良いコネクションは大切に繋ぎ、育てていかなくてはいけません。

ジャマイカでは社会福祉が十分整っているとは言えない現状がありますが、ケリーシアちゃん親子への支援を通して、障害児・者や生活困窮者を支援する制度が存在し、何らかの形で機能していることが分かりました。しかしながら、市民が制度について知らされていない、支援を断られたなどの理由から制度を活用できないことも多く、市民の福祉へのアクセスは薄いと感じます。ケリーシアちゃんのケースマネージャーのように親身になって働いてくれる行政職員と出会えるか、これは運もあるでしょう。ジャマイカ政府はより多くの市民が既存の制度を使えるよう、広報活動や窓口での支援に力を入れるべきです。NPO法人LINK UP JAJAとしては「ここでこんな支援が受けられますよ!」とジャマイカ市民の皆さんに情報提供し、グリーンさんのケースのように「行政支援を受けるための支援活動」を広げていきます。

ケリーシアちゃんへの支援はこれからです。ジャマイカでは、障害のある子もない子も共に受け入れるインクルーシブ教育は実現していません。障害がない子供でも、経済的困難などの理由から就学できていない現実があります。身体障害があり排せつや食事の介助が必要なケリーシアちゃんは、支援学校にさえ受け入れてもらえるかどうか分かりません。ひとまずは、ケリーシアちゃんの支援学校就学を目指して支援していきます。

(活動報告 障害者の居場所づくり事業 ケース2に続く)

活動報告 NPO法人LINK UP JAJA代表 永村夏美