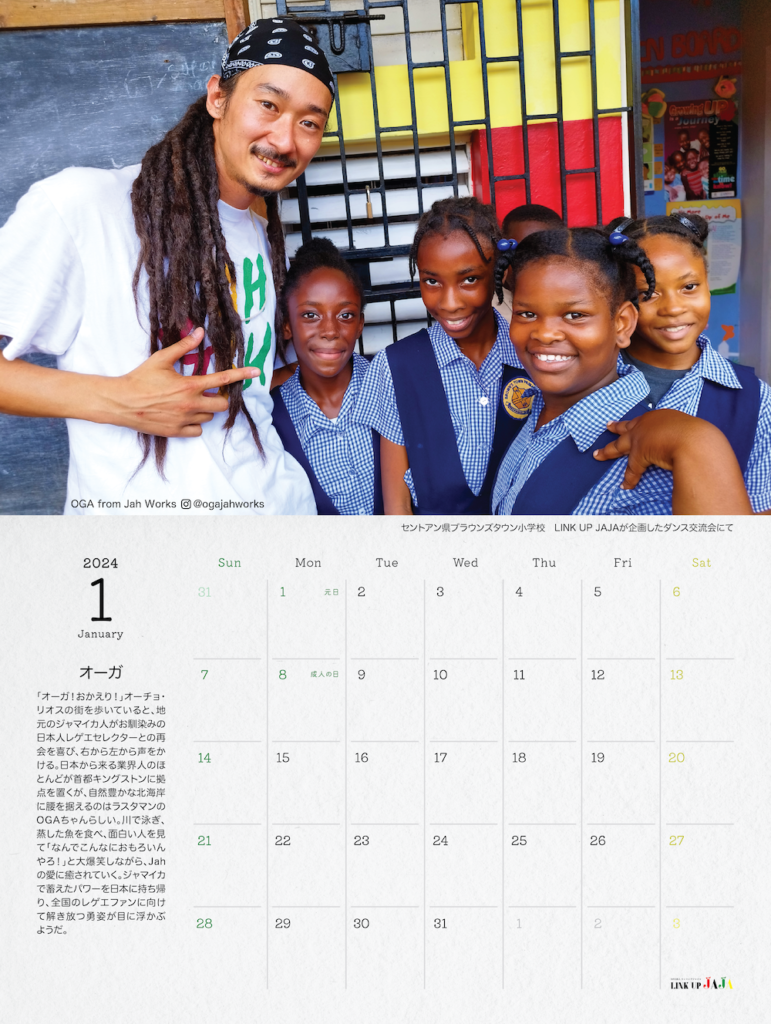

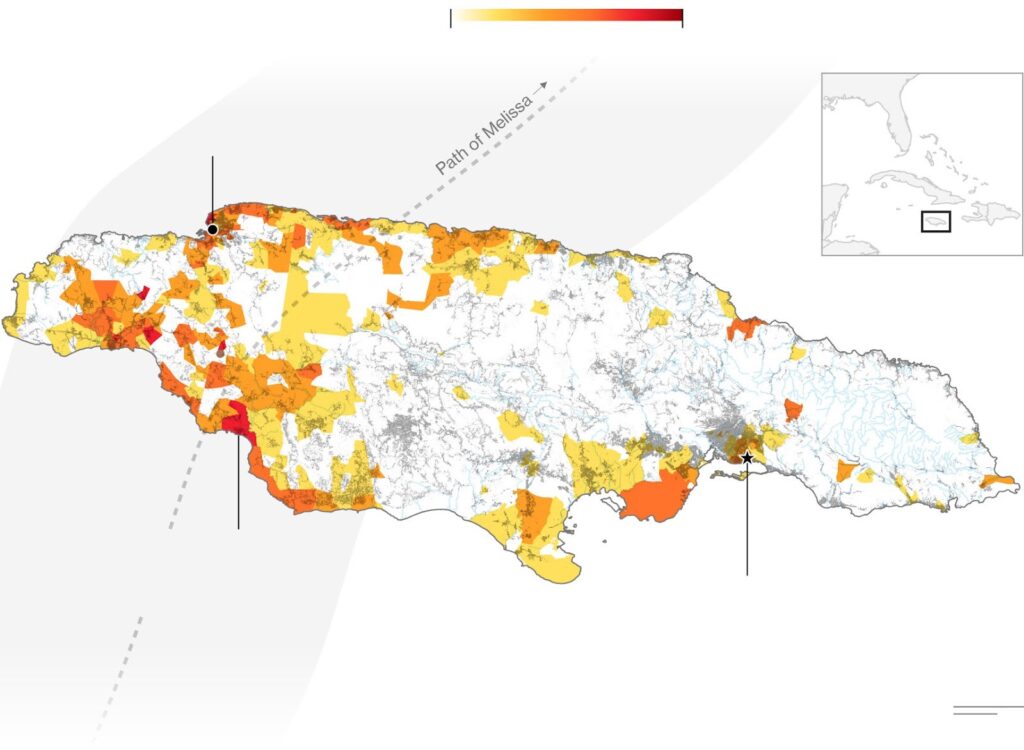

2025年10月28日火曜日、ジャマイカに過去最大級のハリケーン「メリッサ」が上陸しました。被害の全貌は未だ分かっていませんが、ジャマイカの南側に位置するセントエリザベス(「朝ご飯県」と呼ばれる農業が盛んな地域)、西側に位置するウエストモアランド(美しいネグリルの夕日が有名な県)、モンテゴベイ(国際空港がある「観光の首都」)が甚大な被害を受けました。さらには、LINK UP JAJAが障害者支援活動の拠点を置くジャマイカ北海岸に面するセント・アンの他、セント・メアリー、トレラーニー、マンチェスターなどでも深刻な被害が報告されています。

出典:ABC NEWS A view of Black River, Jamaica, Oct. 30, 2025, in the aftermath of Hurricane Melissa.Matias Delacroix/AP

ジャマイカの南に位置するセントエリザベス県ブラックリバー地域

代表の永村が暮らす地域でも電気、電話回線、ネットが切断しており、復旧は1か月先とも噂されています。ふだん関わっている障害者とも連絡がつかず、安否確認が出来ていません。セントアン県で重傷者や死者は出ていないので、きっと無事でいてくれると思いますが、自宅が損壊している可能性は十分あります。車が無いので移動に制限があり、気が焦ります。

2025年11月4日、地域の小学校が避難所になっていると聞き、知人の車で向かってみると、3名の大人と6名の子ども、合計3家族が避難していました。自宅の屋根が飛んで暮らせないので、避難所で夜を過ごし、朝はそこから出勤しているそうです。普段から貧しい人たちは貯金をほとんど持っていないので、どんなに大変でも仕事に行かなくては食べていけません。

シングルマザーの母親が仕事から帰ってくるのを待つ子どもたちが、校内で無邪気に遊んでいました。ジャマイカ人のこういう時の打たれ強さは心から尊敬するのですが、自宅再建の目途もたたず、いつまで学校で寝起きできるかも分からない状況は、本当は不安なはずです。小学校は幸い水道が復旧していましたが、シャワーもなく停電している小学校で、教室に自宅から持ってきたマットを敷いて眠ることは、どれだけ大変でしょうか。日本の避難所のように支援物資や看護師が入ることもなく、一夜一夜をただ耐え抜くしかないのです。

小学校へ向かう前にスーパーで支援物資を買い出し。3家族に米や缶詰を提供した。ハリケーン以前から小学校で警備員をしていた男性がシェルターの見守りを行っており、支援物資は被災者にとって本当にありがたいと話してくれました。被災者の女性がちょうど帰宅して、物資を直接お渡しすることができ「出来るだけ早く自宅に戻りたいと思っている」と前向きな笑顔を見せてくれましたが、自宅の再建にはお金がかかるので、どれくらいすぐに避難所を出られるかはっきりとは分からないようでした。

被災者の女性と学校の警備員さん。こんな時でも笑顔を見せるジャマイカ人の芯の強さ、本当にすごい!

壊滅的な被害を受けた地域には避難所さえなく「がれきの中で座ったまま夜を過ごしている」とある家族がテレビのインタビューで話していました。これらの地域にはジャマイカ政府やユニセフなどの国際支援機関が支援に入っていますが、被害の様子が明らかになるのはこれからです。11月4日時点で、今回のハリケーンでジャマイカでは少なくとも28人が死亡したと報道されています。

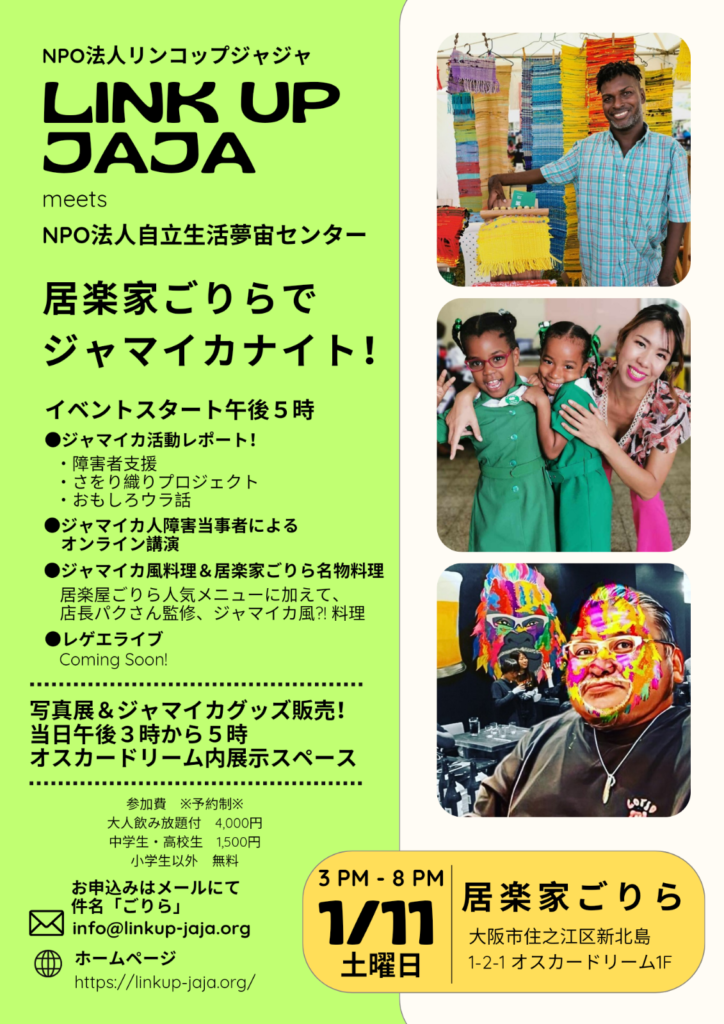

あまりにも甚大な被害に対して、小さなNPO法人であるLINK UP JAJAに出来ることは限られていますが、これまでジャマイカで培ったネットワークを活かし、出来る限り現地に直接出向いて、地域のニーズに根ざした支援を行います。

物資支援、再建に必要な手続きの支援など、法人として出来る小さな活動を地道に行うと同時に、建物再建など被害額が大きな案件に関しては「被災障害者基金 ゆめ風基金」や、日本のその他の基金などから助成を受け、支援したいと考えています。壊滅的な被害総額は数十億ドル規模とも予想され、復興には数年単位の時間がかかると見込まれています。

皆さまの温かく末永いご支援を宜しくお願い致します。心温かいご寄付は、以下までお振込みをお願いいたします。

寄付者の皆さんにはニュースレターを郵送させていただくので、メールにて振込日と金額、振込名義人をお知らせいただきますようお願いいたします。